以前に「加工屋泣かせの図面が多すぎるー悪い図面についての考察」という記事を書いたのですが、ダメ図が多くてハマった加工屋は泣かされる・・・という内容でしたので今回は良い図面とはどんなの?という事に焦点を当ててみたいと思います。

ここで言う図面とは、機械部品を作るための図面のことを言います。

金型の図面などには当てはまらない部分もありますのでご注意を。

加工図面の役割は共通認識を得ること

図面は希望する部品を作るための設計図な訳ですから「設計した人」≒「書いた人」、「作る人」のすべてが図面を通して共通の認識が出来なくてはなりません。

※設計者と製図者は同じ場合も有れば、違う場合も有る

設計屋さんは自分のアイディアを実現するため、機械の機構を考えてそれを構成する部品に分解していきます。

その一つ一つを製作するために部品の図面を書くのですが、その考えていることを「正しく、誰にでもわかる図面にする」ことが大事なのです。

部品加工の現場では、図面から読み取った情報をもとに材料を調達し、様々な加工を施し、時には焼入やメッキなどを行い図面通りの部品を作り上げます。

そこに共通の認識がなければ正しい部品は作れません。

アイディアやイメージを絵にして必要な情報を記入すれば図面は成立しますが、その図面を見た人が、それを書いた人のイメージ通りの部品を作る事が出来なければ何の役にも立たないのですから、独りよがりな図面の書き方をしたり、都合の良いような解釈をして部品を作ったりしてはいけないのです。

つまり、設計者には読みやすい図面を書く力が、製作者にはその図面を読み解く力が必要なのです。

ポイント1 製図の基本に則っていること

機械製図にはJIS(日本工業規格)で規定された製図法があります。

参照する規格は JIS B 0001 機械製図 です。

基本的にはこれに則って図面が書かれます。

製作する場合ももちろんJISに則って製作を進めますので無視したら話にもなりません。

でも実際には大手企業に多い独自規格による図面や外国規格による図面もあるので、作る側は慎重な対応が必要となります。

外国規格による図面は仕方有りませんが、日本で書いた図面ならJISに則って書いてよ、ホント。

特に材料の種類や焼入、メッキの指示などに独自の記号を使ってはいけませんね。

ただ、商品名が慣例的に使われる事はよくあるので常に製作者は勉強が必要です。

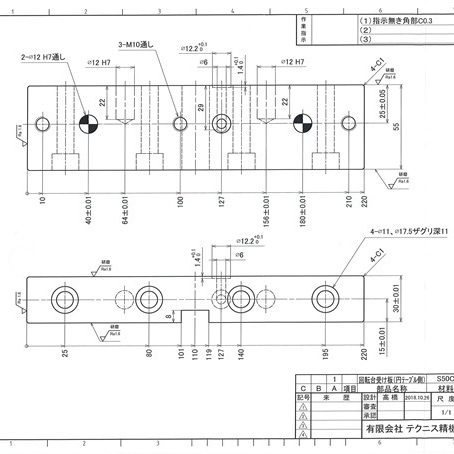

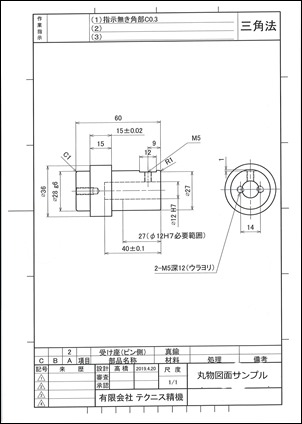

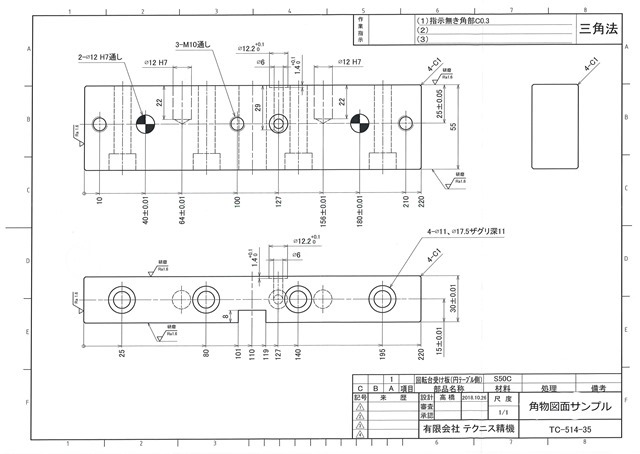

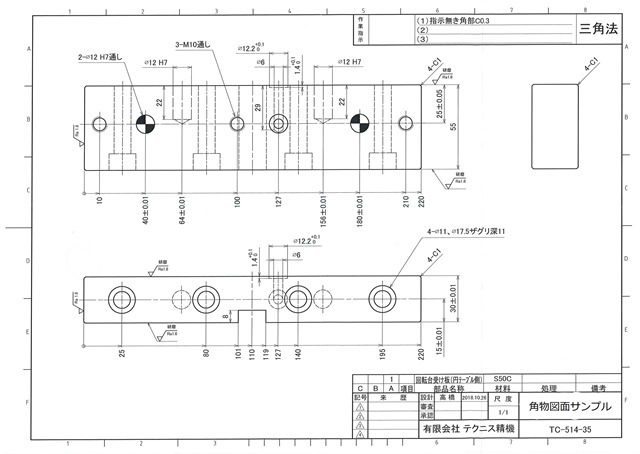

ポイント2 部品の外形が判りやすく書いてあること

部品の形は大きく2つに分かれます。

丸物と角物です。

丸物は主に旋盤で加工され、角物は主にフライス盤(マシニングセンタ)で加工されます。

これらは製作時の材料取付姿勢が大きく異なっているため、それに適した図面の書き方があるのです。

基本的に投影法として第3角法を用いて次のように図形を配置します。

いずれの場合も、部品の外形が判りやすいように太実線で表現しています。

隠れ線は破線、寸法線は細実線で書くのが基本です。

また、断面にはハッチング(等間隔の斜め線)を施して判りやすくしています。

外形線が太実線である事は最重要で、一目で外形と判るようにして欲しいですね。

寸法線と同じ細実線で書かれている図面はどれが外形なのか見づらくてしょうがありません。

線の種類を守った図面を心がけて頂きたいです。

参考までに

(引用:JIS B 0001 線の種類および用途、2019年)

ポイント3 寸法の基準位置が明確なこと

加工する上では寸法の基準位置が明確である事が最重要となります。

大概はその部品の基準面から寸法が振られているはずですが、あちこちの面から寸法が入っているとどこが基準になっているのか迷う場合があるのです。

その部品のどこが大事な場所なのか明確に判った方が作りやすくなりますし、精度も出しやすくなります。

加工する場合の基準面は、丸物は長手の右端面、角物は正面図の右上に基準位置があると寸法の読み替えが少なくなるので作る側からすると判りやすくなりますね。

ただ、加工基準は段取り次第で変わってくるため、図面の基準位置と必ずしも一致していなくてOKです。

ポイント4 全ての要素に判りやすく寸法が入っていること

判りやすく、というのがポイントです。

要素が混みいっていると寸法線の間隔も細かくなり「これどこの寸法だ?」ってことになります。

CAD上ではいくらでも拡大できるので迷う事もありませんが、紙図面上ではどうしようもありません。

寸法線の引き出し方を工夫するか、拡大図を書いてくれると大いに助かります。

ただし、要素から離れた場所に寸法を引き出した場合は見落とす可能性があるため、どの要素の寸法なのか判りやすくする配置にすることが大事ですね。

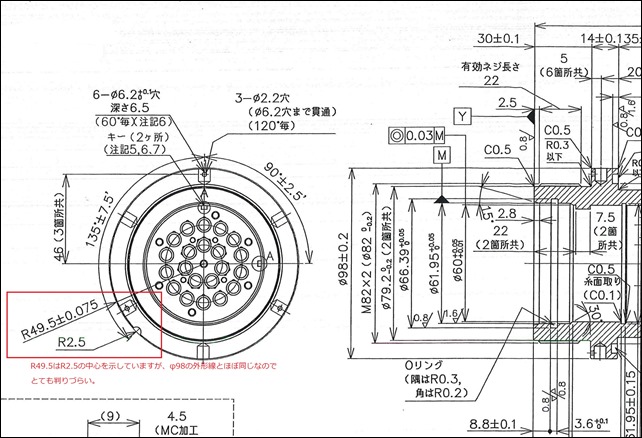

この図面ではR2.5の中心位置をR49.5±0.075と示してありますが、外形線と中心線が被っているためとても判りづらくなっています。

わざとR2.5の中心から寸法線を引き出すなどしてR49.5が中心の距離だと判るようにした方が優しい図面だと言えます。

まあ、よく分からない寸法をそのままにしてはいけないのですが、この場合は寸法差が小さく外形と同じように見えるので「R2.5の中心は外形と同じ」と思い込んでしまえばもうR49.5±0.075は気にならなくなってしまい・・・・間違いに気がつくのは最後に測定した時!=おしゃか となってしまいますね。

気づく能力も必要ですが、不要な間違いを起こさないように書かれた図面が望まれます。

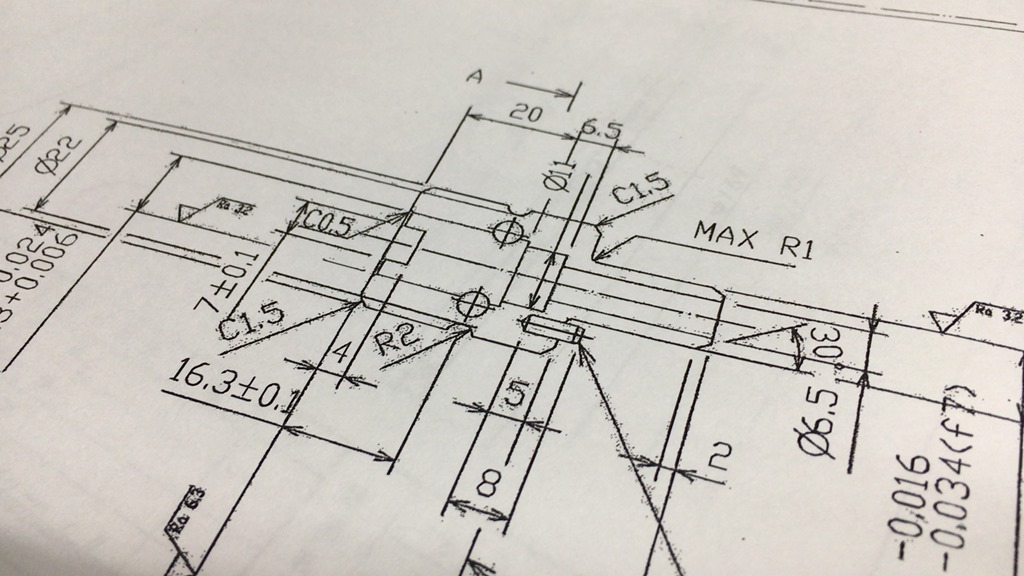

ポイント5 刃物Rが考慮されていること

形状の奥隅やポケットのコーナー部などには、加工する時に旋盤チップのノーズRやエンドミルの半径部だけ削り取ることができない部分が発生します。

この事を知らずに図面を書くと、ここはきっちり角が欲しいのに削り残しがあるぞ?となったりするのです。

もっとも、出来る加工屋さんは加工する前に「ここにR残してもいいか?」とか「ニゲ取ろうか?」とか問い合わせをして大事に至ることは無いのですが・・・。

図面を書く場合、どういった加工でこの形状を作るのか考慮する必要があります。

特に相手部品が角や隅にキッチリ収まってほしい場合に削り残しが有るとぶつかってしまうため、通常ならニゲを取るか相手部品に当たらない工夫を施します。

設計者といえども、多少は加工の知識を持ち合わせて欲しいものですね。

若い頃、工作機械を作る会社に勤めていたことがあるのですが、その頃の機械設計にはこわ~い親方がいて、若い設計者がおかしな図面を書くと「そんな絵でどうやって作んだよ!!お前作れんのか!?」とはっぱを掛けていたのを思い出しますが、今はどうなんでしょう?パワハラ??愛のムチ??

現場からどやされればイイのに!← (作りやすい図面はそう簡単には書けないんだよ)以前のように直接図面を書いた人に文句を言えなくなった加工屋のボヤキ。

CADではどんな絵でも描けてしまうので、その部品にニゲとか隅Rが考慮されていないと外注さんに「こんなん作れねーよ!」とかキレられちゃうのです。

もしくは、「放電しなきゃなんないから凄く高くなるよ」って言われるのです。

適切にニゲを取るか、相手の形状を逃がすか・・・設計者の腕の見せどころですよ~

この件に関しては、こちらの記事(ザ・切削加工屋泣かせの形状コレクション)が大変参考になります。

ぜひご覧になって下さい。

世の機械設計の皆様、どうか嫌がらずに加工現場に足を運んで実際部品がどうやって作られているのかを見て下さいませ!

加工の知識があればずっと良い図面を書く事ができるハズです!

以上、部品加工屋にとって良い図面のポイントを上げてきましたが、機械製図の講習会用資料だと思われるこの資料(機械製図 JIS製図法1)も大変参考になります。

ぜひご覧になって見て下さい。

コメント