前回、フォノ基盤をメンテしてちょっとだけ復活した我が家のプリメインアンプ

SONY TA-F333ESX

宿題になっていたヘッドフォンのLチャンネルから音が出ない不具合とスピーカーリレーのメンテナンスを実施しました。

結果は良好!

ヘッドフォン基盤のリレーには手こずったけど、交換しなくても何とかなったので一安心しました~

まずはまな板に乗せて端子のお掃除

適当なテーブルが無いのでツールワゴンの上に乗せました。

キャスターが付いているので回転自在です。

便利!

背面の入出力端子群です。

長年クリーニングしていなかったのでくすんでいますね・・・

今回もコイツのお世話になります。

サンハヤトの接点復活剤

接点復活王 NEWポリコールキング

端子にシュッと一吹きして布で拭き取ります。

ピカピカになりました!

カバーを外す

まずアンプ前面からツマミ類を外します。

つまみを外すためには2mmの六角レンチが必要です。

六角レンチセット

先端がボールになっているやつを選びましょう。

ストレートのものよりずっと使いやすいですよ~

サイドウッド、ボンネット、フロントパネルを外します。

こちらは普通のプラスドライバーを使います。

外したらきちんとまとめて置いておきましょう。

後で組むときに「これはどこのネジだっけ?」ってならないように。

フロントパネルを外すと・・・

フロントシャーシには黒い塗装が施されていますが、塗装を突き破って腐食が浮き出てました。ここは見えないんで、放置

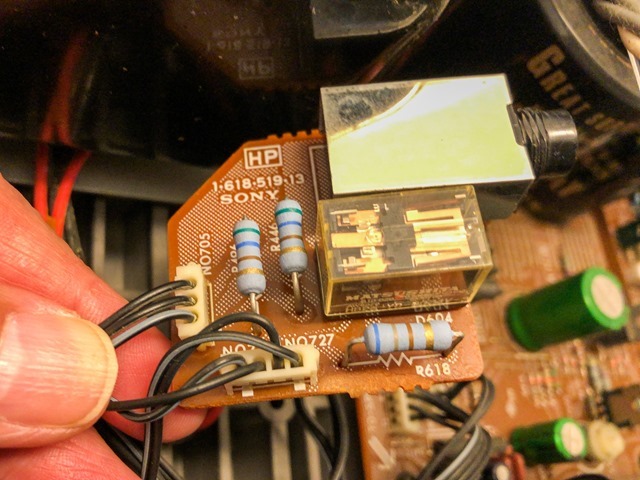

まずはヘッドフォン基盤から

ヘッドフォン基盤はフロントの左下にあります。

六角ナットを緩めればすんなり取れてきます。

現状、Lチャンネルから音が出ません。

まずは感電、ショートに気をつけながら電源を入れてみます。

アンプのミュートが解除になるとリレーが働きヘッドフォンに信号が流れてくるようになるのですが・・・

リレーは動作しましたが、やはりLチャンネルから音は出ません。

よし。

リレーは動作しているし接点も動いている。

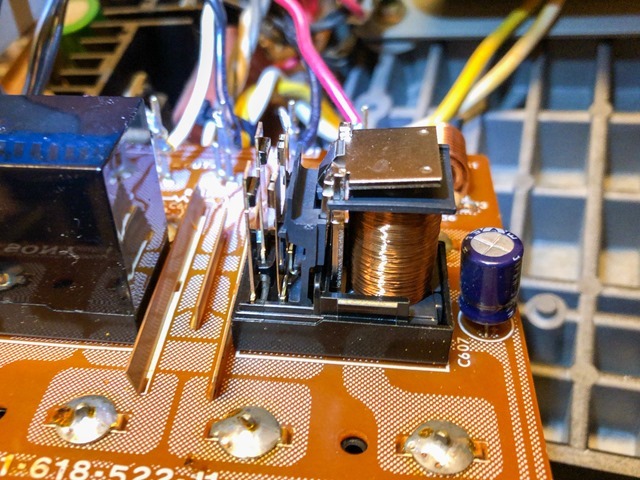

リレーのケースを外して接点を掃除してみよう

透明なケースと黒いベースの間にマイナスの精密ドライバーをねじ込んでひねったらパキッと外れました。

手前に見えているのがRの接点、奥側がLの接点です。

基板の裏に書いてあるので判ります。

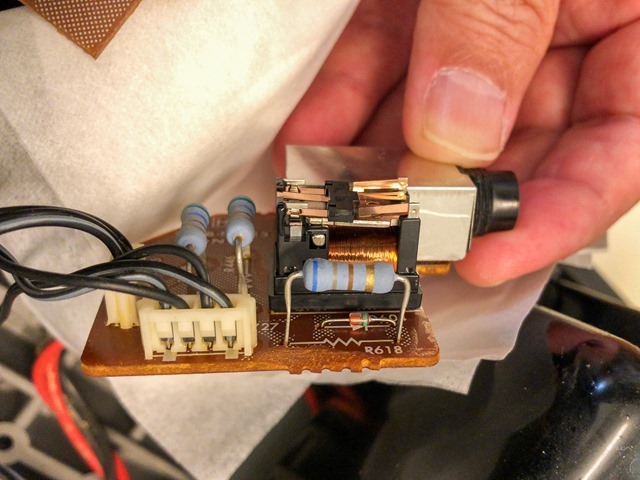

接点間隔が狭くヘッドフォンジャックのケースが邪魔になるため、綿棒の軸を斜めに削ぎ落として接点復活王を染み込ませ慎重にクリーニングしました。

「良くなっていればいいんだけどな」と思いながら電源投入して確認してみました。

だめじゃん!

何も改善していません(;´д`)トホホ…

その後何度かクリーニングしても改善しなかったので端子のせいじゃないと判断し、信号を追ってみることにしました。

こんな時にはオシロスコープがあると便利なんだけどな~

ないものねだり。

手元にあるのはデジタルマルチメータのみ。

まだアナログの電圧計なら針の動きで信号を見ることも出来そうだけど、デジタルじゃわけわかんないので、ヘッドフォンのジャックを使いどこまで音が来てるか直接聞いてみることにしました。

ショートの危険がいっぱい!!

良い子は真似しないように。

という事で写真は乗せませんが

やっぱりリレーの固定側接点と可動側接点の間で信号が途切れることを確認しました。

ダメ元でリレーの固定側接点を押してみたら・・・

可動側接点には特に問題は無さそうなんです。

問題があるとすれば固定側接点。

押してみた!

んん?

音出るぞ??

固定側接点をドライバーでぐいっと押すとその間音が出るじゃないですか!

接点同士の位置関係はほとんど変わっていません。

これって・・・

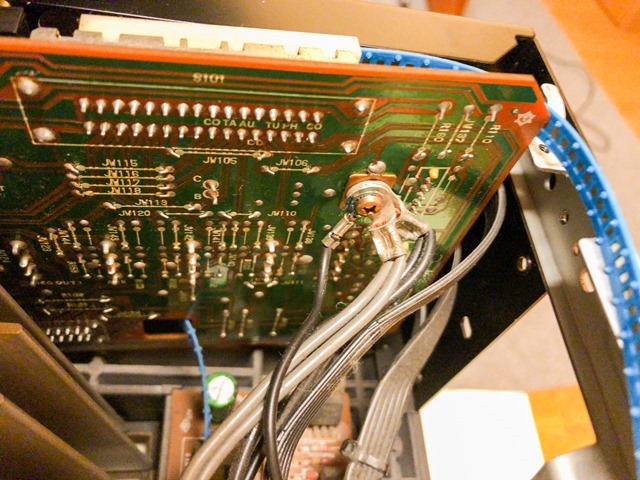

で、基板の裏側を観察すると!!

L側の固定側接点の端子です。

何か半田の盛りが少ないような・・・

で、半田を盛ってみました。

さすがに30年以上前の酸化膜は手強く、あまり上手く盛れませんでした。

吸い取ってからやれば良かった・・・

後の祭り。

でも、状況は改善したのです!

L側開通して音が出ました!!

やった~

どうやら、L側固定側接点の半田にクラックが入って接触不良となっていたようです。

推測ですがね。

まず1つ目の問題を改善できました。

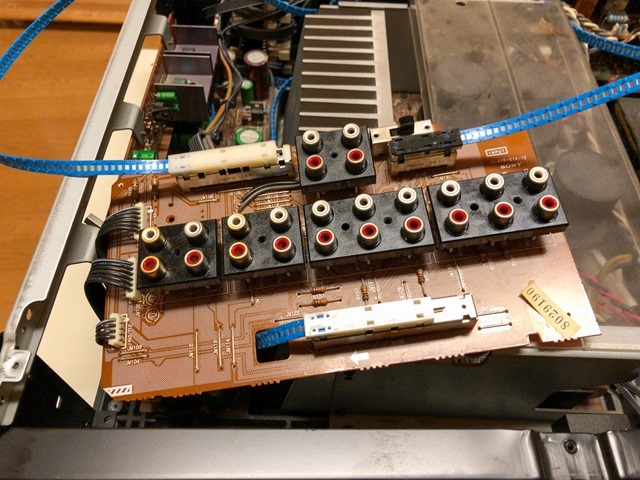

次は入力切り替えのスライドスイッチ

アンプ背面の基盤についているスライドスイッチ

入力切替とテープダビングの選択に使われています。

こいつらも接触不良が出てきていたので、接点復活王の出番です。

この基盤はネジを外しただけでは取れないので、背面パネルも外します。

ちなみに、このアース用ネジは外さなくても大丈夫でした。

背面パネルとの間に六角ポストがあり、背面パネル側のネジを外すと基盤が外れるからです。

背面パネルが外れたら基盤が抜けるので

樹脂の爪4箇所をマイナスドライバーでこじってスライドスイッチのラダーケーブルをスイッチから外します。

スイッチケースの穴から接点復活王をシュッと吹き込んで、内部のスライダーをマイナスドライバーでシャカシャカ動かしてやりましょう。

エアーダスターで余分な液を吹き飛ばし、元通にラダーケーブルを取り付ければ完了です。

この時、スライダーの穴とラダーケーブルの突起部分の位置が合うようにスライダーを動かしてから取り付けること。

でないと動作がおかしくなりますよ・・・

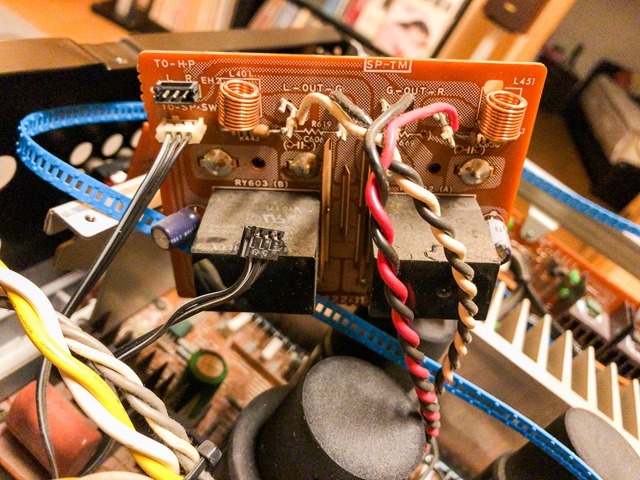

最後はスピーカーリレーの接点磨き

うう リレーの上にホコリが積もってます

さて、スピーカー出力の基盤は背面パネルが外れているのですぐに取り出せました。

でもこのリレー、カバーは頑丈そうだし隙間も殆どありません。

どうやってカバー外すんだろう??

マイナスの精密ドライバーをねじ込もうとしても入りません

どうしたもんかとカバーを押したり引いたりしているうちに、カバーをひねると少し隙間ができることを発見!

ひねってできた隙間にマイナスドライバーを差し込んでこじると・・・

外れました!

あとはヘッドフォンのリレーと同様に綿棒と接点復活王で慎重に磨きます。

結構黒い汚れが取れてきました。

カバーを取り付け、基盤をもとに戻してさあ、電源投入です。

メインボリュームに不安が残るものの機能は良好に。

出来ることはやったのでカバーを取り付ける前に音出しをしてみました。

結果は大成功!

ヘッドフォン、入力切替、スピーカーリレーいずれも良好に動作しています。

30数年前のアンプなのでいつ壊れるかわかりませんが、出来る限り使い続けていこうと思います。

昭和の798アンプは、今作れば20万位するんじゃないか?と思うくらい力が入っていますから。

ただ、メインボリュームは少しガリがあり位置によっては音が若干途切れることもあるんです。

こればかりは接点復活王も吹き込めないし交換もできないのでこれ以上悪くならないことを祈るばかりです。

新しいものも良いけれど、古いものを、特に昭和の名機と呼ばれたものを思い出と一緒に大切に使い続けるのは意義のあることだと思うんですよ。

皆さんのところにも眠ってませんか?

昭和の名機。

今のデジタルアンプにはない魅力がきっとありますよ。

愛が、ありますよ~❤

コメント